Wie LAP Coffee Design zur Strategie macht und auf Kritik mit Kommunikation reagiert

Kaum eine neue Marke hat die Berliner Gastro-Szene zuletzt so polarisiert wie LAP Coffee. Für die einen ist sie ein cleveres Start-up, das Specialty Coffee demokratisiert. Für die anderen ein Symbol für Gentrifizierung, Effizienzwahn und den Verlust von Kiezkultur. Was passiert, wenn minimalistisches Design auf maximalen Widerstand trifft? LAP Coffee ist ein spannendes Beispiel für Markenästhetik unter Druck.

Inhalt

LAP steht für „Life Among People“. Hinter dem Kürzel steckt eine junge Berliner Kaffeebar-Kette, die innerhalb kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und ebenso viel Kritik. Gegründet wurde LAP 2023 in Berlin. Das Unternehmen expandiert rasant: Neben 15 Filialen in der Hauptstadt (Stand Oktober 2025) gibt es mittlerweile auch welche in Hamburg und München.

Das Design von LAP Coffee

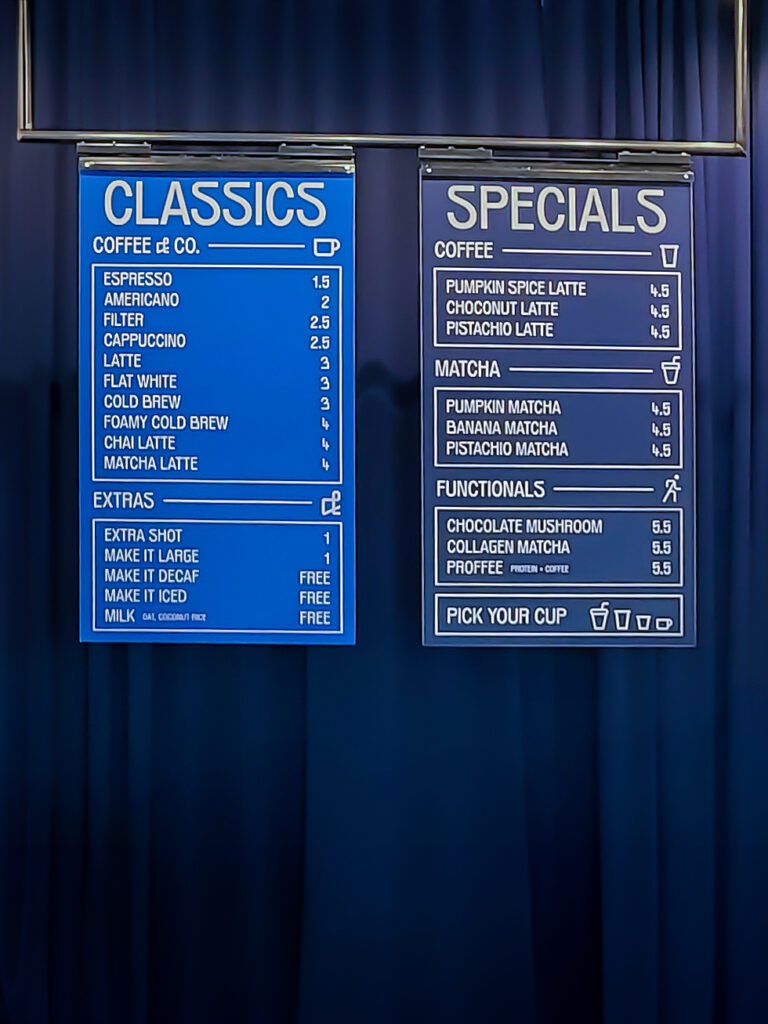

Die Marke setzt auf ein extrem reduziertes, fast klinisch wirkendes Erscheinungsbild: viel weiß, klare Geometrie, dazu ein markantes, kräftiges Blau, das sofort ins Auge fällt und auf Social Media gut funktioniert. Dieses Blau wirkt kühl, technologisch, futuristisch und ist bewusst konträr zur warmen, erdigen Farbwelt, die man von klassischen Café-Identitäten kennt.

Die Becher sind das zentrale Markenzeichen: bold, blau, mit groß gesetztem „LAP“-Schriftzug. Sie funktionieren wie tragbare Werbeflächen. In den Straßen von Berlin sind sie inzwischen ein eigener visuelle Code geworden: Wer sie trägt, sendet Zugehörigkeit zu einer urbanen, schnellen, effizienten Coffee-Culture. Die Gesamtästhetik erinnert weniger an ein Café als an einen Apple-Store für Kaffee.

Das Konzept

Das Konzept wirkt simpel, ist aber strategisch durchdacht: kleine Verkaufsflächen, Fokus auf To-go, reduzierter Sitzbereich und ein technikgestützter Ablauf, der den klassischen Barista-Workflow ersetzt. Das Handelsblatt nennt es „Systemgastronomie für Specialty Coffee“. LAP arbeitet mit halbautomatisierten Maschinen, also nicht mit klassischen Vollautomaten, aber auch nicht mit handgeführten Siebträgern. Das Ziel von LAP ist eine gleichbleibende Qualität, die schnell serviert werden kann.

Die Zielgruppe ist urban, mobil und designaffin. Es sind also Menschen, die Wert auf eine gewisse Qualität legen, aber keine Zeit für lange Caféaufenthalte haben: guter Kaffee, schnell, klar, ohne viel Smalltalk. LAP trifft damit einen Nerv.

Der Preis als Statement

Ein Espresso kostet bei LAP rund 1,50 Euro, ein Cappuccino 2,50 Euro. Das ist in Berlin fast schon eine Provokation. Die Bohnen stammen von der Berliner Rösterei 19grams, also keineswegs aus dem Billigsegment. Bestellt wird klassisch am Tresen oder über die App, der Kaffee steht meist innerhalb weniger Minuten bereit.

Damit spricht LAP eine Zielgruppe an, die Schnelligkeit und Qualität schätzt, aber keine Lust hat, fünf Euro für einen Cappuccino zu zahlen. Sie kommt aus der kreativen oder digitalen Mittelschicht, arbeitet hybrid und bewegt sich zwischen Büro und Co-Working. Für Menschen, die zu LAP gehen, zählt Ästhetik ebenso wie Effizienz.

Innovation mit Reibungsfläche

Das Spannende an LAP ist aber nicht der Kaffee selbst, sondern das, was er gesellschaftlich auslöst.

- Das Preismodell demokratisiert den Zugang zu Specialty Coffee

- Es schafft Wettbewerb in einem Markt, der von steigenden Kosten und Margendruck geprägt ist

- Und es bringt ein Maß an Effizienz in eine Branche, die Effizienz bisher eher misstrauisch betrachtet hat

Effizienz statt Atmosphäre

So innovativ das Konzept ist, es trifft einen Nerv. Denn LAP reduziert das, was viele an Cafés lieben: Aufenthalt, Gespräch, Atmosphäre. Wer dort Kaffee holt, bleibt selten sitzen.

Hinzu kommt: Kleine Betreiber:innen sehen LAP als Bedrohung. Der niedrige Preis schafft einen Wettbewerbsdruck, den Einzelcafés kaum mitgehen können. Es gab bereits Farbanschläge (siehe unten) auf Filialen in Berlin, die Ausdruck einer Auseinandersetzung sind, die längst nicht mehr nur um Kaffee geht, sondern um das Selbstverständnis urbaner Kultur.

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema: Zwar stammen die Bohnen laut Eigenaussage aus vertrauenswürdiger Quelle, doch der To-go-Fokus und die Automatisierung werfen Fragen nach Umweltbilanz und Arbeitsplatzqualität auf.

Wer steckt hinter LAP Coffee

Hinter LAP stehen zwei Gründer: Ralph Hage und Tonalli Arreola. Beide kommen nicht aus der klassischen Kaffee- oder Gastronomie-Szene, sondern aus dem Start-up- und Tech-Umfeld. Hage war zuvor unter anderem an Yababa beteiligt, einem schnell gewachsenen Lebensmittellieferdienst, der nach rasanter Expansion Insolvenz anmelden musste. Arreola war laut seiner LinkedIn-Bio bei Flink sowie bei Lime in leitenden Positionen tätig. Beide führen gemeinsam die Micro Retail Technologies GmbH, die LAP betreibt.

Finanziert wird die Marke nicht aus dem Cashflow einzelner Cafés, sondern durch Venture Capital. Unter den Investoren finden sich bekannte Namen wie HV Capital, Insight Partners (USA), FoodLabs und weitere Wagniskapitalgeber, die öffentlich als Frühphasen-Investoren geführt werden. Das bedeutet: LAP ist auf Skalierung ausgelegt, möglichst schnell, möglichst weit. Genau das erklärt die Expansionsstrategie und den Fokus auf Effizienz, Automatisierung und Standardisierung.

Diese Struktur ist für die Bewertung der Marke entscheidend. Denn Kapital verlangt Wachstum und Rendite. Das unterscheidet LAP grundlegend von unabhängigen Cafés, die über Nachbarschaft, Atmosphäre oder Handwerk ihre Existenz sichern. Hier stehen Return-Versprechen und Marktanteilslogik im Zentrum. Das muss man nicht schlecht finden, aber man sollte es klar aussprechen: LAP ist nicht die neue nette Eck-Kaffeebar.

Genau daraus entsteht der kulturelle Konflikt, den man in Berlin derzeit beobachten kann. Die Diskussion dreht sich weniger um Geschmack oder Bohnen, sondern um die Frage, welcher Geist hinter diesem Geschäftsmodell steckt: Nachbarschaft oder Venture Capital.

Angriffe, Kritik und Social Media

Die Kaffeekette LAP Coffee befindet sich derzeit in einem nicht alltäglichen Kommunikationsumfeld: Neben klassischen Business-Fragen steht sie in Teilen der Öffentlichkeit und auf Social Media wegen ihres Markenbilds, ihrer Rolle in der Stadt und ihres Geschäftsmodells unter Druck.

Die Ereignisse

- In der Nacht zum 24. Oktober 2025 wurden binnen kurzer Zeit rund 15 Filialen in Berlin mit roter Farbe beschmiert, ergänzt durch Flugblätter mit Boykottaufrufen gegen LAP.

- Parallel formte sich auf Social Media eine Protestkampagne: Blogs, Beiträge auf Reddit, Instagram-Postings kritisieren LAP als „Verdränger“ kleiner Cafés, als Symbol von Turbo-Kapitalismus im Kiez.

- LAP selbst weist darauf hin, dass die Kritik in Berlin „eine besondere Dynamik“ habe und man sich mit Dialog und Transparenz dem Thema stelle. Gründer Ralph Hage sprach davon, dass hinter den Anschlägen Menschen stünden, die ihre Probleme mit moderner Stadt- und Wirtschaftsentwicklung auf LAP projizierten.

Kommunikationsstrategie und öffentliche Reaktionen

Dialog‐Betonung

LAP kommuniziert, dass zuerst der Dialog gesucht werde. Hage sagte etwa: „Dialogue takes priority …“ im Kontext der Farbanschläge. Damit versucht die Marke, sich als vernünftiger Akteur zu positionieren.

Transparenz‐ und Faktenangebot

In Interviews weist LAP darauf hin, dass man mit standardisierten Prozessen, kleinen Flächen und automatisierten Abläufen arbeite, um niedrige Preise zu ermöglichen und dass man die Expansion nicht auf Kosten lokaler Anbieter sehe, sondern mit Rücksicht. Seit der Eröffnung am Rosenthaler Platz hätten drei weitere Coffeeshops in derselben Straße aufgemacht – alle liefen gut, ebenso wie die eigene Filiale. Auch in Südkreuz seien inzwischen neue Cafés in der Nachbarschaft entstanden, sagt Ralph Hage.

Social Media als Markenkanal

LAP nutzt Social Media aktiv für Markenkooperationen, Influencer und den Lifestyle-Anspruch. Gleichzeitig wird über Social Media gegen LAP mobilisiert: Kritiker:innen posten Erfahrungsberichte, verweisen auf Investoren, Automatisierung oder die Preisstrategie. Das erzeugt Reputation-Risikofelder. Ein besonderes Element: LAP reagierte auf eine Beschmierung mit roter Farbe, indem Mitarbeitende auf Instagram „Wie macht man ein Schaufenster in weniger als fünf Minuten sauber?“ humorvoll aufräumten. Damit versucht die Marke, Kontrolle über das Bild zurückzugewinnen.

In mehreren Reels gewähren sie auch Einblicke in die Kaffeeproduktion: vom Rösten der Bohnen im Probat-Röster bis zur halbautomatischen Zubereitung. Mit humorvollen Reaktionen auf Kritik und Ausschnitten aus der internationalen Berichterstattung nutzt LAP Social Media clever, um Haltung, Qualität und Selbstbewusstsein zu zeigen.

Risiken & Widersprüche

Image vs. Anspruch

Etwas, was häufiger im Netz kritisiert wird, ist, dass LAP dem Anspruch „Life Among People“ nicht gerecht werde. Dabei beziehen sich die Kritiker:innen hauptsächlich auf den Einsatz von teilweise automatisierten Prozessen und das Fehlen echter Aufenthaltsqualität. Die kleinen, auf Effizienz getrimmten Standorte mit wenigen Sitzmöglichkeiten vermittelten das Gefühl eines Coffee-to-go-Konzepts als eines Ortes zum Verweilen. LAP begegnet dieser Kritik jedoch mit gezielten Kooperationen und kulturellen Formaten, etwa durch Collabs mit Designer:innen oder Events, bei denen Menschen tatsächlich zusammenkommen. Der „Among People“-Gedanke findet also weniger im Café selbst statt, sondern im Austausch rund um die Marke.

Mobilisierung gegen die Marke

Die breite Kritik ist weniger produktbezogen und stärker emotional-kulturell: Es geht dabei um Gentrifizierung, Verdrängung, Kapital- vs. Nachbarschaftslogik. Der Ärger richtet sich also weniger gegen den Espresso selbst, sondern gegen das Gefühl, dass ein weiterer „austauschbarer“ Ort entsteht, wo zuvor etwas Eigenes war.

Solche Debatten lassen sich nicht mit klassischen PR-Botschaften entschärfen. Sie berühren Fragen von Stadtentwicklung, Identität und Zugehörigkeit. Da LAP so rasant wächst, trifft es die Brand härter als andere Ketten.

Reaktion vs. Prävention

Die Farbanschläge zeigen, dass zwar gut reagiert wurde (Dialog-Angebot, Reinigung), aber weniger, dass präventiv Stakeholder-Engagement oder lokale Kommunikation systematisch aufgebaut war. Insofern liegt ein Kommunikationsdefizit vor: Markenexpansion ohne lokalen Dialog erzeugt Angriffspunkte. Dass das gerade in Berlin passiert, verwundert nicht.

Fazit: Klarer Markenkern

Für die Kommunikationspraxis ist LAP ein Lehrstück. Denn die Marke zeigt, wie Positionierung, Markenbild und gesellschaftliche Erwartungen miteinander kollidieren können. Wer „Life Among People“ heißt, muss erklären, was damit gemeint ist, besonders, wenn man Begegnung durch Effizienz ersetzt. Gleichzeitig beweist LAP, wie wichtig ein klarer Markenkern ist. Die Kombination aus günstigem Preis, digitaler Convenience und modernem Design funktioniert aktuell hervorragend, weil sie konsequent umgesetzt ist.

Quellen

- Handelsblatt (2025): „Lap Coffee: Darum erntet ein günstiges Café Lob und Kritik zugleich.“

- The Berliner (2025): „Germany’s fast-growing chain LAP Coffee puts pressure on established local cafes.“

- The Berliner (2025): „LAP Coffee: The trouble is brewing.“

- Financial Times (2025): „Coffee commotion puts German view of venture capital under scrutiny.“

- taz (2025): „Proteste gegen Hype-Kaffee: ‘LAP will das Red Bull des Kaffeesektors werden’.“

- taz (2025): „Farbattacken auf LAP-Coffee-Läden: Günstiger Kaffee bis zum Anschlag.“

- Le Monde (2025): „A cappuccino war breaks out in Berlin / À Berlin, la guerre du cappuccino est déclarée.“

- The Economist (2025): „A fast-growing German coffee chain causes a stir.“

- Berliner Zeitung (2025): „Wie ein Kaffee für 2,50 Euro Berlin spaltet.“

- WELT (2025): „Der 2,50-Euro-Cappuccino offenbart, wie sehr die Deutschen den Erfolg neiden.“

- Falstaff (2025): „‚LAP Coffee‘: So reagiert Gründer Ralph Hage auf die Farbanschläge.“

- Offizielle Website: LAP Coffee – Life Among People.